| 梦远书城 > 朱自清 > 中国歌谣 | 上页 下页 |

| 山歌(2) |

|

|

|

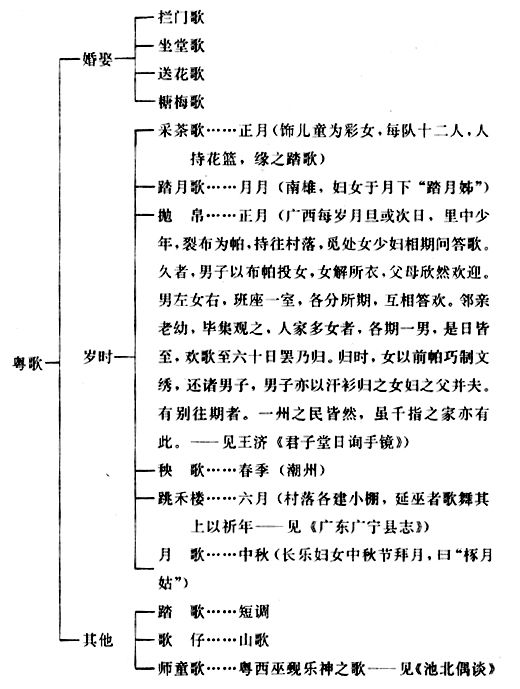

三 粤歌 粤俗好歌,而称粤歌者也最多。明清之际的屈大均、王士祯,以及后来的李调元、梁绍壬、黄遵宪诸人皆述及粤歌,加以赞赏。左天锡先生在《校点粤风后记》一文里说,唱歌是粤人的一种特殊的嗜好,或者竟可以说是一种特别的需要(见《南国日刊》一),这是不错的。粤歌的创始人,相传是刘三妹,已见前章。又有人说是“始自榜人之女”(详下引),这与《子夜歌》的起源颇似。论粤歌者,以《广东新语》为详,兹手头无此书,暂引《粤东笔记》,这大部分是从《广东新语》转录的。 粤俗好歌。凡有吉庆,必唱歌以欢乐;以不露题中一字,语多双关,而中有挂折者为佳。挂折者,挂一人名于中,字相连而意不相连者也。其歌也,辞不必全雅,平仄不必全叶,以俚言土语衬之。唱一句,或延半刻,曼节长声,自回自复,不欲一往而尽;辞必极其艳,情必极其至,使人喜悦悲酸而不能已已。此其为善之大端也,故尝有歌试,以第高下,高者受上赏,号“歌伯”。其娶妇而亲迎者,婚必多求数人,与己貌年相若而才思敏慧者,为伴郎;女家索拦门诗歌,婚或捉笔为之,或使伴郎代草,或文或不文,总以信口而成、才华斐美者为贵。至女家不能酬和,女乃出阁。此即唐人催妆之作也。先一夕,男女家行醮,亲友与席者,或皆唱歌,名曰坐堂歌。酒罢,则亲戚之尊贵者,亲送新郎入房,名曰送花,花必以多子者。亦复唱歌。自后连夕,亲友来索糖梅啖食者,名曰打糖梅。一皆唱歌,歌美者,得糖梅益多矣。……其短调踏歌者,不用弦索,往往引物连类,委曲譬喻,多如《子夜》《竹枝》。……儿童所唱以嘻,则曰山歌,亦曰歌仔,多似诗余音调。解确细碎,亦绝多妍丽之句。大抵粤音柔而直,颇近吴越,出于唇舌间,不清以浊,当为羽音。歌则清婉浏亮,纡徐有情,听者亦多感动。风俗好歌。儿女子天机所触,虽未尝目接诗书,亦解白口唱和,自然合韵。说者谓粤歌始自榜人之女,其原辞不可解。以楚语译之,如“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”,则绝类《离骚》也。粤固楚之南裔,岂屈宋风流,多洽于妇人女子欤?……东西两粤皆尚歌,而西粤土司中尤盛。…… 这一段记载甚详,所引是最重要的,可见粤歌的大概情形。至于粤歌内容,就上所引,及本节下文所述,该书他处及他书中所见,可列为一表如次(据左天锡先生表增减):  以上除注明者外,均见《粤东笔记》。除踏歌歌辞尚存,余均有目无辞。踏歌多言情之作,《粤风》所载,殆全属此种。其中抛帛一种见明嘉靖间人记载,可见粤中“歌试”之风,彼时已有。刘禹锡《竹枝词》引已有“曲多为贤”之语,似已是“歌试”的开端,但语焉不详,不能比较。就《粤歌》中踏歌而论,其特色乃在男女对答,刘三妹的传说及上所记两粤风俗,都可为证。至其他无辞可考者,是否全为对答之辞,则尚难论定。至于粤歌声调,已见上引者,所谓“曼节长声”,“使人喜悦悲酸”,“清婉浏亮,纡徐有情”。此外黄遵宪《人境庐诗草·己亥杂诗注》云:“土人旧有山歌,……每一词毕,辄间以无词之声,正如‘妃呼豨’,甚哀厉而长。”所谓“悲酸”,“哀厉”,正与《子夜》《竹枝》相合;无词之声是散声。黄诗注又云:“田野踏歌者,……其尾腔曰‘娘来里,妈来里’,曰‘小篮弟”,曰‘娘十几’,皆男女儆动之词也。”这却是和声了。至于这种踏歌的修辞,有所谓“双关”与“挂折”。双关即谐声词格,如: 天旱蜘蛛结夜网,想晴惟有暗中丝。 晴谐情,丝谐思,皆《竹枝词》及《吴歌》中所有。又如: 竹篙烧火长长炭,炭到天明半作灰。 炭谐叹,是前所未有。其他类此尚多。王士祯等都说《粤歌》与《子夜》或《竹枝》相近,主要理由在此。挂折是嵌字,晚唐皮日休、陆龟蒙“杂体诗”中有“古人名”一体,也系此体。但歌中所嵌人名,日久失传,无从举证。又这种踏歌或山歌(上表中山歌,似指长短句之儿歌,那是狭义;此用广义)向来泛称粤歌。而据钟敬文先生说,这实“是客家人独自擅场的一种歌谣”(《客音民歌集》附录二第四页)。这是不错的。 四 西南民族的歌谣 西南民族名目甚多,其是否一个种族的支派,现在尚难说定(看国立中山大学《语言历史学研究所周刊·西南民族研究专号编后》),但他们的宗教及风俗,颇多相同;关于歌谣的情形,便是如此。兹将与歌谣史有关的略述于下。这些民族的名字有疍、苗、瑶、俍、僮、黎、畬、倮㑩等,分布的地方是两广、湘、川、滇、黔、浙、闽等处。除疍民似乎并无特别的语言外,余均各有语言,有的似乎还有文字(见田雯《黔书》)。他们和粤人一样,也都好歌。他们有些与汉人杂居日久,也学会汉语,能用汉语作歌。疍民的歌不用说,本是汉语。《苗歌》见《峒谿纤志志余》,《瑶歌》见同书及《粤风》,俱用汉语。畬(同山輋)歌似也有用汉语作的;林培庐先生的《潮州輋歌集》尚未见,故无从断言。(林书虽系近作,但今传之歌当然不会全是“近世”的。)《黎歌》辞未见记载,还不敢说。 又《志余》所收《苗歌》九首,《粤风》中也收了,却并入《粤歌》之内,不另标目。这可见两者的相似。而左天锡先生说:“我想最初的时候,或许只有云(如《志余》所举峒谿苗人)、贵(如舒位《黔苗竹枝词》所举白苗)及两粤交界地方的苗子唱这些歌;以后和苗子接近的土人便也学着唱,直成为一种普遍的歌调了。苗人用汉语唱歌,自然是受汉人的影响,似无汉人反受苗人影响之理。但这并不就是说,明清之际的苗人受了他们同时的汉人的影响;也许他们同那时的汉人都受着从前汉人的影响。可惜我们现在的材料太少,还不能加以说明。”黄遵宪《己亥杂诗》注中也有与左先生相似的意见,他说:“土人旧有山歌,多男女相悦之词,当系僚人遗俗。”他的话比左先生说得圆融,是说汉歌是受了僚人的歌的影响;但他并没举出证据,而我们则有理由相信《竹枝词》实是这类山歌的远祖。 左先生将这些民族的歌,勉强分为四类,第四类应属“徒歌”,此处只列其三类:(一)结婚用(包括择配、婚嫁),(二)节岁用(包括祭祀、聚会),(三)死亡用。左先生又说:“实际节岁有时兼祀神,而祀神后,又常在相歌舞以成配偶;并且歌以乐神的歌,又多是言男女之情。所以这许多歌的实质,以情歌为最占得多,而且都是男女互相对答,很少是独唱的。” (一)结婚用 各民族结婚风俗,大抵相同,但细节不尽一样。——不但各民族不一样,各民族中又分小支,也有相异处。所以我们只能用举例的办法,不能具详。兹先举陆次云《峒谿纤志》中《苗人跳月记》一文,以见苗俗一斑: 苗人之婚礼,曰“跳月”。跳月者,及春而跳舞求偶也。载阳展候,杏花柳梯,庶蛰蠕蠕,箐居穴处者蒸然蠢动。其父母各率子女,择佳地而为跳月之会。父母群处于平原之上;子与子左,女与女右,分列于原隰之下。原之上,相喜宴乐:烧生兽而啖焉,操操不以箸也;漉咂而饮焉,吸管不以杯也。原之下,男则椎髻当前,缠以苗帨,袄不迨腰,袴不蔽膝;裤袄之际,锦带束焉。植鸡羽于髻颠,飘飘然,当风而颤。执芦笙,笙六管,长尺有二,盖有六律无六同者焉。女亦植鸡羽于髻,如男:尺簪寸环,衫襟袖领,悉锦为缘。其锦藻绘逊中国而古文异致,无近态焉。联珠以为缨,珠累累绕两鬟;缀贝以为络,贝摇摇翻两肩。裙细褶如蝶版。男反裤不裙,女反裙不裤。裙衫之际,亦锦带束焉。执绣笼;绣笼者,编竹为之,饰以绘,即彩球是也。而妍与媸,杂然于其中矣。女并执笼,未歌也。原上者语之歌,而无不歌。男执笙,未吹也;原上者语之吹,而无不吹。其歌哀艳,每尽一韵,三叠曼音以缭绕之;而笙节参差,与为漂渺而相赴。吹且歌,手则翔矣,足则扬矣,睐转肢回,首旋神荡矣。初则欲接还离,少则酣飞畅舞,交驰迅速矣。是时也,有男近女而女出之者;有女近男而男去之者。有数女争近一男而男不知所择者;有数男竞近一女而女不知所避者。有相近复相舍,相舍仍相盼者。目许心成,笼来笙往,忽焉挽结。于是妍者负妍者,媸者负媸者,媸与媸不为人负,不得已而后相负者,媸复见媸,终无所负,涕泣而归,羞愧于得负者。彼负而去者,渡涧越溪,选幽而合,解锦带而在系焉。相携以还于跳月之所,各随父母以返,而后议聘。聘必以牛,牛必双;以羊,羊必偶。…… 但这种歌辞,并无记载。我们得注意,他们不一定全是用汉语的歌。此外黑苗有所谓“马郎房”,亦为男女聚歌通情之地。傜人也有类似的风俗,名为“会阆”(《广东新语》)。俍人亦“倚歌自择配”(《粤西偶记》、《黔苗竹枝词》),其有无特别的仪式不可知。僮人则有“浪花歌”(《峒谿纤志》、邝露《赤雅》),又有所谓“罗汉楼”(《岭南杂记》,均与苗俗相类。 婚嫁时也有许多唱歌的习俗。僮人的“对歌”,是亲迎时用的,和粤地的“拦门歌”相类。疍民也有这样的风俗(俱见刘策奇先生《僮话的我见》)。又畲民有所谓“调新郎”的风俗,新郎到岳家亲迎,就席时桌上无一物,要等新郎一一指名而歌,然后司厨的人和着,才能得到所要的东西(沈作乾《畲民调查记》)。傜人结婚后数年,举行“作星”的仪式,聚歌的多至数百千人,歌三四日夜(许缵曾《滇行纪程》)。《赤雅》载僮人的峒官婚嫁仪式,有一种“出寮舞”。男子就亲女家为“入寮”;半年,女与婿归,盛兵陈乐,马上飞枪走毬鸣铙角,各“出寮舞”,大概也有歌唱的。 (二)节岁用 苗人遇令节,为“踹堂舞”(《峒谿纤志》)。聚会亲属,椎牛跳舞曰“做戛”(《黔苗竹枝词》,自注)。款客则有鸜鹆舞(同上)。但有歌辞与否不可知。傜人祭狗王(七月望日,见《说蛮》),有乐舞。十月祭多贝大王,男女联袂而舞,谓之“踏傜”。相悦则男腾跳跃,负女而去(《赤雅》)。畬人除夕先祀祖,次“吃分岁”。宴毕,相互“答歌”为乐(《畬民调查记》)。僮人于春季场期男女“会歌”,所以祈年,禳疾病(檀萃《说蛮》),黎人集会唱歌,有歌姬歌郎。所歌多男女之情,用以乐神(《粤东笔记》)。 (三)死亡用 苗人习俗,死亡群聚歌舞,辄联手踏地为节,丧家椎牛多酿以侍,名曰“踏歌”(朱辅《溪蛮丛笑》)。《黔苗竹枝词》作“闹尸”,《峒谿纤志》则名为“唱齐”。苗人又有“击臼和歌”,以哭死者(贝青乔《苗俗记》及《说蛮》)。 (四)其他 两粤与汉人杂居同化的苗人,妇女耕种时,田歌在答(《说蛮》)。又倮㑩人春日有《采茶歌》(《黔苗竹枝词》注)。苗人更有所谓“水曲”,有舞(同上)。僮人有“混沌舞,有乐有歌”(《赤雅》)。 以上各种歌,其辞不详,不能引证。其原来性质都是乐歌,配合各种乐器或有乐器作用的用具;但在非仪式地歌唱时,便成徒歌了。 此外就有辞可见的而论,疍民是水居的民族,所赋不离江山。俍人以扁担歌为其特用的歌(俍女亦力作,故男子以扁担为定情之物,其上装饰甚美,并镌歌辞焉,见《粤西偶记》)。俍人以扇歌为其特用的歌。疍、苗的歌或作三七七,或作七言四句,也有作五七七七的,这种体式,大体与《粤歌》同。傜歌无韵,除上三式外,又有三七七七七七,及七言六句二式。《傜歌》每句末,常有无意义的和声“啰”(本钟敬文先生)。《疍歌》全用汉语,《苗歌》今存者亦为汉语,《狸歌》则似辞兼傜汉,故不易解。这是就《粤风》中所载的说。至纯苗语纯傜语的歌如何,则均不可知。俍僮歌,《粤风》中全为译音(今已由刘乾初、钟敬文二先生译为新诗)。大约这两种人不能作汉语,故只可译原语为汉字,以备一格。这两种歌,每句都是五言,用韵之法甚繁。《僮歌》句数不定,最为自由。《俍歌》则概为八句。不能增减(据《粤风》原注);但唱时却要叠为十二句,以为尾腔(《粤西偶记》)。 疍歌苗歌修辞,多用双关,与粤歌同。傜俍僮歌,则无此例。《粤西偶记》说,“傜歌专重比兴”,这不是说其他的歌没有比兴,而是说傜歌(僮歌亦同)只有比兴,没有那种谐声词格。 |

| 梦远书城(my285.pro) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |