| 梦远书城 > 朱自清 > 中国歌谣 | 上页 下页 |

| 诗经中的歌谣 |

|

|

|

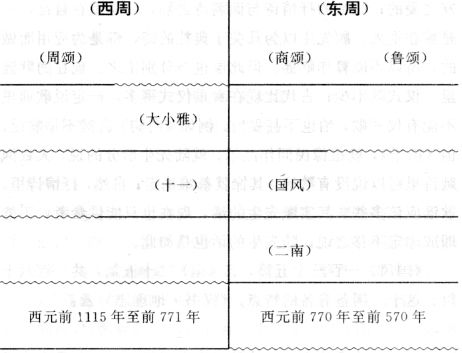

《诗经》所录,大抵全是周诗(商颂亦是周诗,论者甚多,王国维先生《观堂集林》中有《说商颂》一文,可参看),这是我们最早的诗歌总集,也可说是我们最早的唱本。《诗经》以前,虽还有好歌谣,都靠不住;比较值得讨论的,前章中均已说过。我们现在讲歌谣的历史,简直就从《诗经》起头好了。 顾颉刚先生有《从(诗经)中整理出歌谣的意见》一文(《歌谣》三九),他说: 《诗经》三百五篇中,到底有几篇歌谣,这是很难说定的。在这个问题上,大家都说“风”“雅”“颂”的分类即是歌谣与非歌谣的分类,所以风是歌谣,雅颂不是歌谣。这就大体上看,固然不错,但我们应该牢牢记住的,这句话只是一个粗粗的分析而不是确当的解释。 我们看《国风》中固然有不少的歌谣,但非歌谣的部分也实在不少。……因为是为应用而做的。反看《小雅》中,非歌谣的部分固是多,但歌谣也是不少。…… 《大雅》和《颂》,可以说没有歌谣。(《国风》与《小雅》的界限分不清,《小雅》与《大雅》的界限分不清,《大雅》和《颂》的界限分不清,而《国风》与《大雅》和《颂》的界限是易分清的。……)其故大约因为乐声的迟重,不适于谱歌谣;奏乐地方的尊严,不适于用歌谣。《小雅》的乐声,可以奏非歌谣,也可奏歌谣,故二者都占到了一部分。——这是我的假定。 我始终以为诗的分为风雅颂,是声音上的关系,态度上的关系,而不是意义上的关系。……音乐表演的分类不能即认为意义的分类,所以要从《诗经》中整理出歌谣来,应就意义看看一首诗含有歌谣的成分的,我们就可说它是歌谣;风雅的界限可以不管,否则就在《国风》里也应得剔出。 再有一个意思,我以为《诗经》里的歌谣,都是已经成为乐章的歌谣,不是歌谣的本相。凡是歌谣,只要唱完就算,无取乎往复重沓。惟乐章则因奏乐的关系,太短了觉得无味,一定要往复重沓好几遍。《诗经》中的诗,往往一篇中有好几章都是意义一样真,章数的不同只是换去了几个字。我们在这里,可以假定其中的一章是原来的歌谣,其他数章是乐师申述的乐章,如: 月出皎兮,佼人僚兮。舒窈纠兮,劳心悄兮。 月出皓兮,佼人懰兮。舒忧受兮,劳心慅兮。 月出照兮,佼人燎兮。舒夭绍兮,劳心惨兮。 这里的“皎、皓、照”,“僚、懰、燎”,“窈纠、忧受、夭绍”,“悄、慅、惨”,完全是声音的不同,借来多做出几章,并没有意义上的关系(文义上即有不同,亦非谱曲者所重)。在这篇诗中,任何一章都可独立成为一首歌谣;但联合了三章,则便是乐章的面目而不是歌谣的面目了。(顾先生后来写《论诗经所录全为乐歌》一文,补充这一段所说,相信由徒歌变成的乐歌不都是一篇中惟有一章是原来的歌词。) 我们在这里,要从乐章中指实某一章是原始的歌谣,固是不能;但要知道那一篇乐章是把歌谣作底子的,这便不妨从意义上着眼而加以推测。虽则有了歌谣的成分未必即为歌谣,也许是乐师模仿歌谣而做出来的;但我们研究之力所可到的境界是止于此了,我们只可以尽这一点的职责了。 顾先生别有《论诗经所录全为乐歌》长文(《北京大学国学门研究所周刊》十、十一、十二),说得极为充畅。但他坚执那些整齐的歌词,复沓的篇章,是乐工为了职业而编制的;我们觉得还可商榷。他说“古代的成人的抒情之歌极复沓”;又说“古代徒歌〔歌谣与非歌谣〕中的复沓是可以有的,但往往用在对偶、反复、尾声,而不是把一个意思复沓成为若干章。”又今日的成人的抒情之歌也极少复沓,复沓的只是儿歌和对山歌。他又引吴歌《跳槽》和《玉美针》的乐歌和徒歌,证明徒歌简而乐歌繁;引《五更调》及《十二月唱春调》,证明乐歌的回环复沓,是由于“乐调的不得已”。顾先生的主要观点是以今例古,这是不很妥当的。我们可以说,古代成人的抒情的歌有些也和今日的儿歌和对山歌一样,是重章的;证据便是《诗经》。至于今日成人的抒情的歌,则已进化,所以重章只遗留在儿歌和对山歌里了。这个“进化”的解释,我想也许较自然些;今古遥遥不相接,究竟难以此例彼的。 至于五更与十二月,原是自然限制,无所谓“乐调的不得已”;《诗经》中也绝无相同的例。要说“乐词的不得已”,《跳槽》和《玉美针》两歌,倒是适当的例子;但也只能证明徒歌不分章,乐歌是分章的,又乐歌中添了些“衬字、叠字、拟声”而已。至于整齐的歌词,复沓的篇章,是乐歌的特色,所以别于徒歌,这一层却并未能证明。这两歌的情形和乐府很相像。乐府所载入乐的歌,与本辞相较,确多用些重叠;但也只增加句子,分分解数,并不如顾先生所说,将一意重叠为数章;而且乐歌还往往不及本辞整齐呢。《诗经》与乐府的时代相去不远,乐府入乐的办法或与《诗经》有关,亦未可知。顾先生文中所举别的证据,足够使我们相信《诗经》所录全为乐歌,相信徒歌改为乐歌时,乐工重加编制。但他将编制的方法说得太呆板了,倒反不能自圆其说了。他对于《葛生》一诗,也知道不能应用他的原则,但他却还要坚持那原则,发挥下去,这未免有些偏了。 怎么知道《诗经》中有一部分是徒歌变成的乐歌呢?顾先生说:“因为王制说‘命太师陈诗以观民风’,《汉书·食货志》说‘孟春之月,群居者将敬,行人振木铎,徇于路以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天子’。在这些话里,是说《诗经》中一部分诗是从徒歌变为乐歌的。但这些话都是汉代人的,未必一定可靠。我所以还敢信它们之故,因为汉以后的乐府有变民间徒歌为乐歌的。” 我以为采诗观风之说,未必可信。但乐工们为职业的缘故,自动或被动地搜集各地的“土乐”(《国风》)以备应用,却是可能的。也许鲁国最讲究这层,所以搜集保存的独多,便成了传到现在的《诗经》。这虽是揣测之谈,但也有些证据。《左传》襄公二十六年季札到鲁国观乐,乐工所歌的与《诗经》几乎全同,这可见鲁国乐的著名与完备了。 顾先生据《仪礼·乡饮酒礼》而知古代典礼中所用的乐歌有三种:(一)正歌,(二)无算乐,(三)乡乐。正歌是在行礼时用的;无算乐则多量的演奏,期于尽欢;乡乐则更随便,有什么是什么了。“乡乐”一名应该作乡土之乐解。因为慰劳司正是一件不严重的礼节,所以吃的东西只要有什么是什么,听的东西也只要点什么是什么。乡土之乐是最不严重的,故便在那时奏了。其实我们不能分乐诗为“典礼所用的”与“非典礼所用的”,我们只能分乐诗为“典礼中规定应用的”与“典礼中不规定应用的”。正歌一类是典礼中规定应用的;至于“无算乐”,“乡乐”,以及《左传》中所记的杂取无择的赋诗,是典礼中不规定应用的。规定应用的,大都是矞皇典丽的篇章,不出《南》《雅》之外;不规定应用的,不妨有愁思和讽刺的作品,《邶》《鄘》以下和《雅》中的一部分,便作此等用。 孔子曾说了两次“郑声”。《卫灵公》篇云:“颜渊问为邦。子曰:‘乐则韶舞,放郑声,……郑声淫……。’”《阳货》篇云:“恶郑声之乱雅乐也。” 孔子是正《雅》《颂》的人,他说“郑声乱雅乐”,“正”和“乱”正是对立之词;雅乐既是指《雅》《颂》,则别正声于雅乐之外,似乎他是把“郑声”一名泛指着一般土乐。(《国风》)所以有此假设之故,因为《汉书·礼乐志》中的纪事,也是把燕代秦楚各地的音乐都唤做“郑声”的。而真正郑地的乐工在西汉乐府中倒反没有。从《礼乐志》里,并可见此类乐调单言则于“郑声”,叠举则为“郑卫之音”。“郑声”一名如此用法,成了一个很普泛的乐调的名字,正如现在所说的“小调”。因为其中以郑国为最著名,所以总称为“郑声”(以上节录顾先生原文)。也便是“典礼中不规定的”那些乐歌了。 陆侃如先生的《诗经研究》稿本用王质程大昌之说,将“南”与《风》《雅》《颂》并列,为《诗经》的四体,以为都是乐名。顾先生《论诗经所录全为乐歌》一文中所说也相同。陆先生研究的结果,以为今本《诗经》的次序应该翻过来,现在《南》最前,《风》次之,《雅》又次之,《颂》最后。其实《颂》的时代最早,《雅》次之,《风》又次之,《南》最晚出。他有一表,示四体发生的先后:(“表”见下页) 自周民族灭商,代兴以后,最初起的诗是舞歌和祭歌,即所谓“周颂”是。《颂》声寝息,《雅》诗便渐渐兴起。因为音乐的关系,分为大小二种。《大雅》为西周的作品,《小雅》为西周末年及东周初年的作品。《小雅》与《国风》差不多同时,《国风》略后。《国风》共十三国,但邶鄘之诗已亡(现在的邶鄘二风,实系卫风),现存仅十一国。可分为五种:《豳》《桧》全系西周之诗,为第一种;《秦风》为东西周之交之诗,为第二种;《王》《卫》《唐》为东周初年之诗,为第三种;《齐》《魏》为春秋初年之诗,为第四种;《郑》《曹》《陈》为春秋中年之诗,为第五种。这与今本《诗经》次序不同,是比较合理的次序。  东迁以后,长江流域对于古代文学有很大的贡献,所谓二《南》是。《国风》的十一国,是环绕着东都的:豳秦在其西,魏唐在其北,卫齐在其东,郑陈桧曹在其南。因迁都的关系,文化的中心点也向东南移动,故现在的河南一省实为古代诗歌最盛的地方。同时楚国渐渐强盛——“汉阳诸姬,楚实尽之”——文化的程度也渐渐的增高。在东周之世,实在是一个楚民族与周民族对峙的局面。二《南》便是东迁后的楚诗,可以谓之楚风。诗经时代五百年的大势约略如此(以上大部分系陆先生原文,考证从略)。 《小雅》存七十四篇,陆先生就其内容,分为祭祀诗、燕饮诗、祝颂诗、讽刺诗、抒情诗、史诗诸种;抒情诗又分为政治的,非政治的两种。非政治的,大致是说亲子、夫妇、朋友之爱的;政治的抒情诗与讽刺诗之别,一是重在自己,一是重在别人。顾先生以为凡关于典礼的诗,都是为应用而做的,所以不能算作歌谣。但此层也当分别论之。现在的歌谣里,仪式歌不少;古代比现在看重仪式得多,一定说歌谣里不能有仪式歌,怕也不甚妥当。例如《白驹》自然不是歌谣,但《斯于》,就很像民间作品了。就陆先生所分的说,大致讽刺诗里可以说没有歌谣,其余就都难论定;自然,抒情诗里,歌谣应该多些。其实顾先生的话,现在也只能供参考,不能即成确定不移之说;陆先生的话也是如此。 《国风》一百三十五篇,二《南》二十五篇,共一百六十篇。这十二国各有各的特点。《汉书·地理志》云: “故秦地,……诗风兼秦豳两国。……其民有先王遗风,好稼穑,务本业。故豳诗言农桑衣食之本甚备。……安定,北地,上郡,西河,皆迫近戎狄,修习战备,高上气力,以射猎为先。故秦诗……言车马田狩之事。 河内本殷之旧都,……《诗·风》邶、鄘、卫国是也。……俗刚强,多豪桀侵夺,薄恩礼,好生分。 卫地有桑间濮上之阻,男女亦亟聚会,声色生焉。故俗称郑卫之音。 河东土地平易,有盐铁之饶,本唐尧所居,《诗·风》唐魏之国也。……其民有先王遗教,君子深思,小人俭陋,故唐诗《蟋蟀》《山枢》《葛生》之篇,……皆思奢俭之中,念死生之虑。 郑国……土狭而险,山居谷汲,男女亟聚会,故其俗淫。 陈国……妇人尊贵,好祭祀,用史巫,故其俗好巫鬼。 齐诗曰,“子之营兮,遭我虖嶩之间兮”,又曰,“俟我于著乎而”,此亦舒缓之体也。 这里所录,皆是与《诗》有关的。除《桧》《王》《曹》三风及二《南》外,皆已论及。陆先生研究的结果,与此可以参看。他说《豳风》重农,《秦风》尚武,《王风》多乱离之作,《卫风》《郑风》《陈风》善言情;《唐风》黯淡,多及时行乐之咏;《魏风》多讽刺,是社会或政治状况的反映。《曹风》多政治的诗,《蝣蜉》一篇,则为忧生之嗟。二《南》多言情之作,《桧》《齐》也如此。谢晋青先生《诗经之女性的研究》里说十五《国风》中,经他认为有关妇女问题的,共八十五篇。其中最多的为恋爱问题诗,其次即为描写女性美和女性生活之诗,再其次就是婚姻问题和失恋的作品。照谢先生的计算,有关妇女的诗,竟占了《国风》和二《南》的一半了。 |

| 梦远书城(my285.pro) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |